令和6年度京都府立医科大学附属北部医療センター 病院指標

目次

- 1 年齢階級別退院患者数

- 2 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

- 3 初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数

- 4 成人市中肺炎の重症度別患者数等

- 5 脳梗塞の患者数等

- 6 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

- 7 その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

集計条件

① 今回の集計結果を「病院情報の公表」として公開するにあたっては、医療広告ガイドライン」を遵守しています。

<医療広告ガイドライン 令和6年9月13日最終改正>

-

②令和6年6月1日から令和7年5月31日までの退院患者数を集計しています。

-

③入院した後24時間以内に死亡した患者、生後1週間以内に死亡した新生児、臓器移植は集計対象外としています。

-

④診療科名は医療法に基づいた標榜診療科名で表記しています。

-

⑤10件未満の数値の場合(0を含む)は-(ハイフン)で表記しています。

-

⑥「(2)診断群分類別患者数等」について、転科があった場合には、診療科は医療資源を最も投入した傷病の担当医が所属する診療科で集計しています。

-

⑦「(6)診療科別主要手術別患者数等」について、同一手術において複数の手術手技を行った場合、主たるもののみカウントしています。

-

⑧「(6)診療科別主要手術別患者数等」について、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術などの軽微な手術は今回の集計からは対象外としています。

-

-

⑨使用するデータ

-

様式1様式4Dファイル入院EFファイル(医療の質指標の公表で使用)

外来EFファイル(医療の質指標の公表で使用)

-

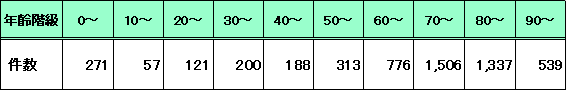

1 年齢階級別退院患者数

解説

北部医療センターが属する丹後医療圏は宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町の2市2町で構成され、人口は約8.5万人、65歳以上人口を示す高齢化率は約39.8%であり、これは京都府全体よりも約9.7%、全国平均よりも約10.5%高い数値であり、少子高齢化の進んだ地域といえます。(令和7年1月1日現在)

少子高齢化、医療過疎が進む丹後医療圏において総合的かつ高度・専門的な医療を安定して提供していくため、平成25年4月より開設された京都府立医科大学附属北部医療センターは、急な病気や怪我、持病の悪化などにより緊急で治療を必要とする患者さんの為の病床(急性期病床)が276床、結核療養のための病床が8床、感染症により集中治療が必要な場合の病床が4床、計288床の病床で運営をしています。また急性期病床は1日トータルで1人の看護師が7人の入院患者のケアを担当する7対1病床であり、また丹後医療圏の中で唯一、急性期でも更に集中治療を必要とする患者さんに対応するための病床(ハイケアユニット病床)を16床設置しています。

令和6年6月1日から令和7年5月31日までの退院患者数の年齢構成について、0歳から9歳までの患者割合は約5.1%となっていました。新生児の低体重での出産によるNICUへの入院が最も多く、他には慢性扁桃炎や小児肺炎、喘息発作などの呼吸器系疾患や、川崎病などで入院した症例が大多数を占めました。

10歳から19歳までの患者割合は約1.1%となっていました。扁桃炎・中耳炎での耳鼻科入院、急性虫垂炎での外科入院といったケースの他に、自然気胸などによる入院が多く見受けられました。

20歳から29歳までの患者割合は約2.3%であり、卵巣腫瘍や子宮ポリープなどによる産科・婦人科での入院が多くなっていました。今回の患者数集計には自然分娩での入院数はカウントされていませんが、自然分娩を含む令和5年度の当院での分娩件数は228件となっていました。

30歳から39歳までの患者割合は約3.8%となっていました。子宮の良性腫瘍や子宮頸・体部の悪性腫瘍、または流産など、産科・婦人科での入院が大半を占めていました。他科での入院症例としては潰瘍性大腸炎による消化器内科入院などのケースが見受けられました。

40歳から49歳までの患者割合は約3.5%となっていました。子宮筋腫や卵巣のう腫での産婦人科入院、大腸ポリープでの消化器内科入院などの他に外傷による整形外科への入院が多くなっていました。乳がん・子宮頸がんなどの悪性腫瘍での入院も見受けられました。

50歳から59歳までの患者割合は約5.9%となっていました。大腸ポリープでの消化器内科入院の他に大腸がん・虫垂炎などでの外科入院、白内障などでの眼科入院、間質性肺炎による総合内科入院などが多くなっていました。

60歳から69歳までの患者割合は約14.6%となっていました。変形性膝関節症による整形外科入院、胃がん・大腸がん・肝がん・大腸ポリープなどでの消化器内科入院、白内障などでの眼科入院、心疾患での循環器内科入院、前立腺がんによる泌尿器科入院、肺がんでの呼吸器内科入院などが多くなっていました。

70歳から79歳までの患者割合は約28.4%となっていました。後述の80歳代と合わせると全体の半数以上の退院患者数をこの年代で占めていました。単独では最も患者数が多い年代となっていました。肝細胞がん・大腸ポリープなどでの消化器内科入院、胃がん・大腸がんでの消化器内科入院、肺がんでの呼吸器科入院、白内障での眼科入院、骨折や関節の疾患などによる整形外科入院、心疾患での循環器内科入院などが多くなっていました。

80歳から89歳までの患者割合は約25.2%となっていました。胃癌や胆管結石・胆管炎などによる消化器内科入院、白内障での眼科入院、骨折や関節の疾患などによる整形外科入院、心疾患での循環器内科入院などが多くなっていました。悪性腫瘍や肺炎での入院が多くなっているのもこの世代の特徴となっていました。

90歳以上の患者割合は約10.2%となっていました。心疾患での循環器内科入院、骨折での整形外科入院、肺炎での消化器内科入院などが多くなっていました。

2 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

解説

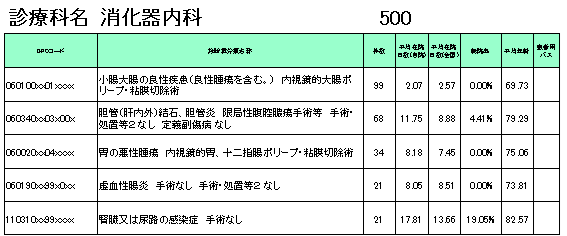

消化器内科にて令和6年度に最も多かった疾患は「小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術」となっていました。あらかじめ入院の日程を計画し、内視鏡下にて大腸にできたポリープを切除する目的で入院した症例が中心となっていました。

2番目に多かった疾患は「胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」となっていしまた。肝臓から十二指腸まで胆汁を運ぶ役割をしている胆管に、結石などが生じたことが原因となり胆管炎や閉塞性黄疸などを引き起こした症例に対し、内視鏡を用いて結石を除去し、胆道ステントと呼ばれる管を挿入し、胆汁が腸管に流れるようにする手術を行った入院症例が中心となっていました。

3番目に多かった疾患は「胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術」となっていました。胃がんに対し「内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術」(ESD)という、内視鏡下に病変部を粘膜下層まで切除する手術を行った入院症例が中心となっていました。「ESD」は従来の粘膜下切除術(EMR)と比較し、より大きなサイズの病変を切除できる内視鏡の手術となっています。

4番目に多かった疾患は「虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし」となっていました。虚血性腸炎とは、大腸に血液を供給する血管の血流が一時的に低下することで、大腸の粘膜に炎症や潰瘍が発生する病気です。補液などの薬物治療を行った入院症例が中心となっていました

5番目に多かった疾患は「腎臓又は尿路の感染症 手術なし」となっていました。腎臓と尿管の接続部である腎盂や膀胱が細菌感染を起こした腎盂腎炎や膀胱炎に対し補液などの薬物治療を行った症例が中心となっていました。

解説

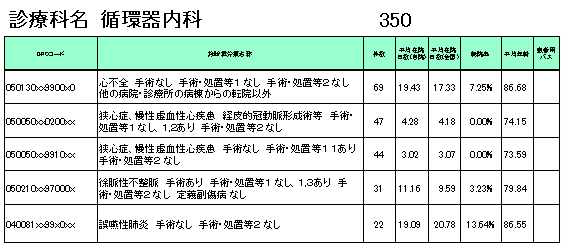

循環器内科にて令和6年度に最も多かった疾患は「心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外」となっていました。心不全は様々な心臓病が悪化し、全身に十分な血液を送り出せなくなった状態を表した症候名のことをいいます。心不全が発生すると肺や下肢、その他全身組織に水分がたまり、呼吸困難や浮腫を来たします。重篤化の場合には手術や人工呼吸の適応となりますが、今回は術後などの転院例ではなく、救急室や外来からの入院症例で、酸素吸入や薬液治療を行った症例が中心となっていました。

2番目に多かった疾患は「狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし」となっていました。狭心症は心臓の筋肉(心筋)に酸素を供給している冠動脈が狭窄し、心筋の酸素供給が不足し(虚血)、胸痛や背部痛、胸部不快感などの狭心発作を引き起こした虚血性疾患のことをいいます。狭窄した冠動脈に対し、非開胸で経皮的にバルーンやステントを挿入し冠状動脈の狭窄を解除する手術を行った入院症例が中心となっていました。

3番目に多かった疾患は「狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし」となっていました。前出の狭心症などの心疾患に対し、心臓カテーテル法による諸検査を行った検査目的の入院症例が中心となっていました。

4番目に多かった疾患は「徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」となっていました。心臓は心臓内にある洞房結節と呼ばれる組織から電気刺激が発生し正常な心拍リズム(整脈)を刻んでいます。心臓内を伝わる電気刺激が何らか原因により異様な伝導経路をとることで生じる心拍リズム異常を不整脈といいます。不整脈の治療目的に人工的に心臓に電気刺激を与えて心拍動を起こさせるペースメーカーという装置を埋め込む手術をおこなった症例が中心となっています。

5番目に多かった疾患は「誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし」となっていました。食べ物や飲物、胃液などが誤って気管や気管支に入ることを「誤嚥」といいます。脳梗塞の後遺症などで引き起こされる嚥下困難症により発生した肺炎の薬物及びリハビリ治療を行った症例が中心となっていました。

解説

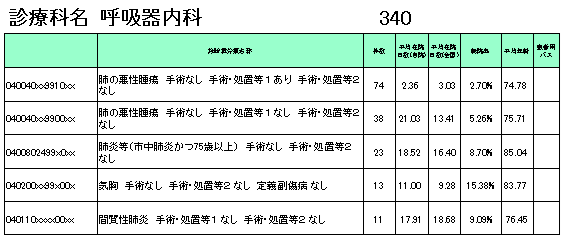

呼吸器内科にて令和6年度に最も多かった疾患は「肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし」となっていました。画像診断などにより肺がんが強く疑われる場合、確定診断や今後の治療方針決定のために気管支鏡という器具を用い腫瘍の一部を採取し精査をおこなう検査目的での入院症例となっていました。

2番目に多かった疾患は「肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし」となっていました。肺がんに対する疼痛管理・ターミナルケア等目的での入院症例が中心となっていました。

3番目に多かった疾患は「肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし」となっていました。75歳以上の高齢者の方が日常生活のなかで肺炎を発症され入院となり薬物治療を行った症例が中心となっていました。

4番目に多かった疾患は「気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」となっていました。気胸とは肺から空気が漏れて胸腔に溜まってしまい、肺が溜まった空気に押されて小さくなってしまう病気です。胸腔ドレナージによる廃液を行い、肺のしぼみを取り除く治療を行った症例などが中心となっていました。

5番目に多かった疾患は「間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし」となっていました。間質性肺炎とは、感染症以外の原因で肺間質と呼ばれる気管支、小葉区、胸膜などに炎症を起こした疾患です。間質性肺炎に対し、投薬による薬物治療をおこなった症例が中心となっていました。

解説

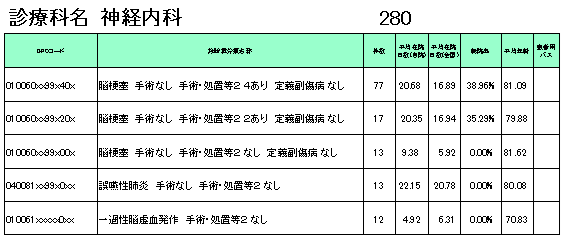

神経内科は脳梗塞が中心となります。神経内科にて令和6年度に最も多かった疾患は「脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし」となっていました。入院中にエダラボン(医薬品名「ラジカット」)を使用し、薬物治療を行った症例が中心となっていました。退院先として、約40.0%がリハビリ目的に回復期病棟を持つ病院などに転院されていました。

2番目に多かった疾患は「脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし」となっていました。入院中に脳血管疾患等リハビリテーションを開始した症例が中心となっていました。退院先として、約35.3%がリハビリ目的に回復期病棟を持つ病院などに転院されていました。

3番目に多かった疾患は「脳梗塞 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」となっていました。入院中に前出のエダラボン以外の医薬品を使用し薬物治療を行った症例が中心となっていました。

4番目に多かった疾患は「誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし」となっていました。食べ物や飲物、胃液などが誤って気管や気管支に入ることを「誤嚥」といいます。脳梗塞の後遺症などで引き起こされる嚥下困難症により発生した肺炎の薬物及びリハビリ治療を行った症例が中心となっていました。

5番目に多かった疾患は「一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし」となっていました。一過性脳虚血発作は脳の血流が一時的に悪くなり、脳梗塞のような症状が短時間現れて消える病気です。薬物療法による治療を行った症例が中心となっていました。

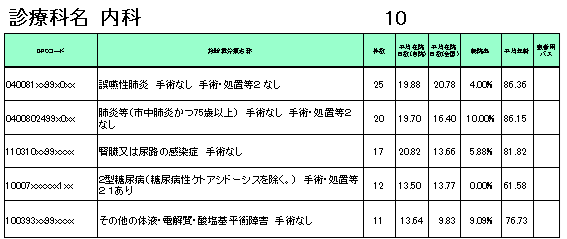

解説

内科にて令和6年度に最も多かった疾患は「誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし」となっていました。食べ物や飲物、胃液などが誤って気管や気管支に入ることを「誤嚥」といいます。脳梗塞の後遺症などで引き起こされる嚥下困難症により発生した肺炎の薬物及びリハビリ治療を行った症例が中心となっていました。

2番目に多かった疾患は「肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし」となっていました。75歳以上の高齢者の方が日常生活のなかで肺炎を発症され入院となり薬物治療を行った症例が中心となっていました。

3番目に多かった疾患は「腎臓又は尿路の感染症 手術なし」となっていました。腎臓と尿管の接続部である腎盂や膀胱が細菌感染を起こした腎盂腎炎や膀胱炎に対し補液などの薬物治療を行った症例が中心となっていました。

4番目に多かった疾患は「2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり」となっていました。2型糖尿病患者に対し、注射用インスリン製剤を使用しての治療や栄養士による食事指導、在宅での自己注射の教育指導などを行った症例が中心となっていました。

5番目に多かった疾患は「その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし」となっていました。何らかの原因によりアシドーシス(体内の酸と塩基のバランスが崩れた状態)などの症状を起こした症例が中心となっていました。

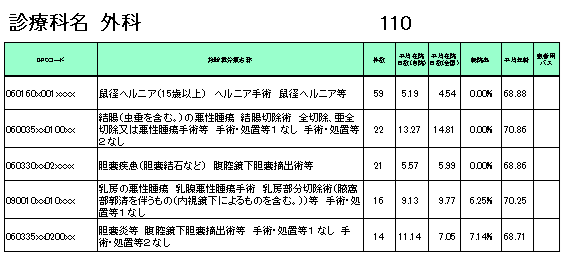

解説

外科にて令和6年度に最も多かった疾患は「鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等」となっていました。ヘルニアは体内の臓器が本来あるべき部位から脱出・突出した状態のことを指します。症例としては鼠径ヘルニアに対し、開腹及び腹腔鏡下で切除・摘出を行った症例が中心となっていました。

2番目に多かった疾患は「結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし」となっていました。大腸がんでの開腹及び腹腔鏡下での結腸切除術症例が中心となっていました。腹腔鏡下術とは腹部にポートと呼ばれる筒状の器具を挿入する穴を数ヶ所開け、内部を写す腹腔鏡と呼ばれるカメラを挿入し、映像をモニターで観察しながら鉗子やメスを操作して病変を切除・除去する手術のことです。開腹手術よりも出血量が少なく、腸管の回復も早く術後の主な合併症である癒着が少ない、などのメリットがあります。ただ、病変が大きい場合には切除仕切れないケースがあり、こういった場合には開腹による手法が選択されています。前年度の診療実績では大半の手術が腹腔鏡下で行われていました。

3番目に多かった疾患は「胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等」となっていました。胆嚢は脂肪やタンパク質を分解する胆汁を蓄積している臓器です。結石などが原因で胆嚢が炎症をおこした状態を胆のう炎といいます。胆のう結石症に対し、腹腔鏡下で摘出を行った症例が中心となっていました。

4番目に多かった疾患は「乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし」となっていました。乳がんに対し乳房部分切除術を行った症例が中心となっていました。

5番目に多かった疾患は「胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし」となっていました。胆石性急性胆のう炎などの疾患に対し、腹腔鏡下で摘出を行った症例が中心となっていました。

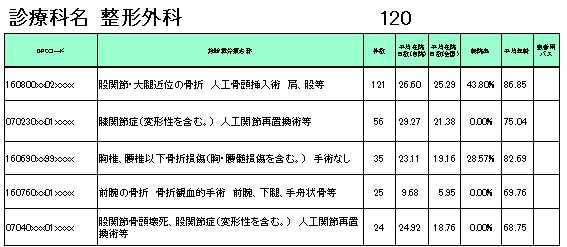

解説

整形外科にて令和6年度に最も多かった疾患は「関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等」となっていました。症例としては、高齢者の転倒などで発生することが多い太ももの付け根の骨(大腿骨頸部)の骨折に対し、大腿骨の骨頭を人工の物に置き換える人工骨頭挿入術(股)を行った症例が中心となっていました。

2番目に多かった疾患は「膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等」となっていました。加齢に伴う変形性膝関節症に対し、関節部を人工関節に入れ替えることにより関節機能の再建を図る手術目的での入院症例が中心となっていました。

3番目に多かった疾患は「胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし」となっていました。胸椎及び腰椎の圧迫骨折へのコルセット等での安静療法が中心となっていました。

4番目に多かった疾患は「前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等」となっていました。前腕は手首と肘をつなぐ骨のことです。前腕には橈骨と尺骨という2本の骨があり、橈骨及び尺骨もしくは橈骨尺骨の骨折に対し観血的手術をおこなった症例が中心となっていました。

5番目に多かった疾患は「股股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等」となっていました。変形性股関節症や突発性の大腿骨の壊死などで人工関節再置換術を行った症例が中心となっていました。

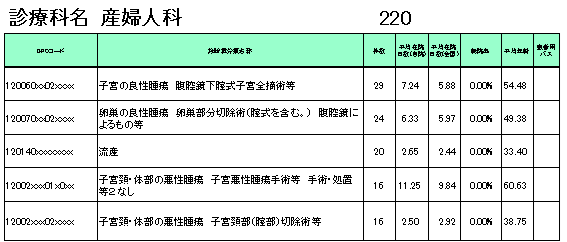

解説

産婦人科にて令和年6度に最も多かった疾患は「子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等」となっていました。症例としては子宮筋腫や子宮内膜増殖症に対し、腹腔鏡により子宮を全摘出する手術目的での入院が中心となっていました。

2番目に多かった疾患は「卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等」となっていました。症例としては卵巣腫瘍に対し腹腔鏡により卵巣と卵管を摘出する手術目的での入院が中心となっていました。

3番目に多かった疾患は「流産」となっていました。稽留流産という、妊娠22週未満で胎芽あるいは胎児が死亡してしまっているにもかかわらず特に症状がなく子宮内に留まってしまった疾患に対し流産手術を行った症例が中心となっていました。

4番目に多かった疾患は「子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし」となっていました。症例としては子宮頸部異形成という、子宮頸部に発生する腫瘍性病変のうち、高度異形成と診断された症例に対する切除術目的での入院が中心となっていました。

5番目に多かった疾患は「子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等」となっていました。症例としては子宮頸部異形成という、子宮頸部に発生する腫瘍性病変のうち、高度異形成と診断された症例に対する切除術目的での入院が中心となっていました。

解説

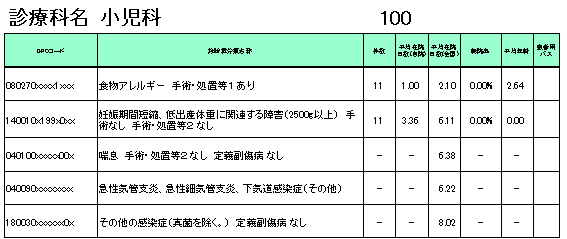

小児科にて令和6年度に最も多かった疾患は「食物アレルギー 手術・処置等1あり」となっていました。小児の食物アレルギーの診断は、患者にアレルギーがなくても血液検査時に陽性になることも多く、実際に食べてみないと食物アレルギーを正しく診断できないことから、食物経口負荷試験による検査入院を行った症例が中心となっています。また原因食物の負荷によりアナフィラキシーショックなどの危険性に対処するため通常1泊入院での検査を行っています。

2番目に多かった疾患は「妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし」となっていました。新生児一過性多呼吸、新生児低血糖や新生児黄疸など出生直後の新生児疾患での入院が中心となっていました。

3番目に多かった疾患は「喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし」となっていました。小児喘息などの疾患に対し点滴・吸入を中心とした治療を行った症例が中心となっていました。令和6年度の実績は10件以下の8件となっていました。

4番目に多かった疾患は「急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)」となっていました。気管支は鼻や口と肺を結ぶ空気の通り道である下気道の一部です。急性気管支炎は気管支に急性の炎症が生じる疾患で、ウイルス感染によるものが大半を占めます。気管支炎に対し点滴・吸入を中心とした治療を行った症例が中心となっていました。令和6年度の実績は10件以下の7件となっていました

5番目に多かった疾患は「その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし」となっていました。溶連菌やアデノウイルス感染症などの疾患に対し点滴・吸入を中心とした治療を行った症例が中心となっていました。令和6年度の実績は10件以下の6件となっていました。

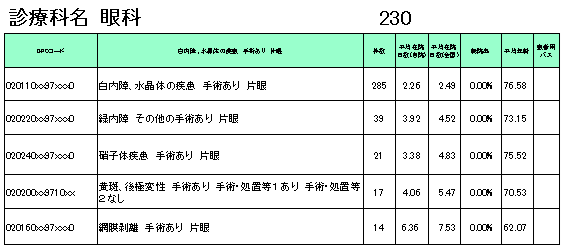

解説

眼科にて令和6年度に最も多かった疾患は「白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼」となっていました。水晶体の混濁で視力が低下した場合、混濁した水晶体を除去しただけでは通常は焦点が合わなくなるので、レンズを同時に挿入し、視力を回復させる水晶体手術を行った症例が中心となっていました。

2番目に多かった疾患は。「緑内障 その他の手術あり 片眼」となっていました。何らかの理由で眼が正常な機能を保てる適性眼圧以上に眼圧が上昇することにより視力障害が発生する疾患を緑内障といいます。房水の流れるルートを開放して眼圧を下げることを目的とする手術を行った症例が中心となっていました。

3番目に多かった疾患は「硝子体疾患 手術あり 片眼」となっていました。眼球の内側を裏打ちしている網膜が剥がれてしまい、視力低下が起きる網膜剥離や網膜裂孔、糖尿病性網膜症や加齢性黄斑変性などの理由により、硝子体に出血や混濁などが引き起こされた硝子体の疾患に対し、手術による治療を行った症例が中心となっていました。

4番目に多かった疾患は「黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし」となっていました。角膜から入った光は水晶体や硝子体と呼ばれる透明な部分を経過して網膜と呼ばれる部分に到達し、脳へと情報を送り込み視覚として自覚することになります。網膜の中でも中心窩と呼ばれる部分があり、ここを囲う形で黄斑があります。加齢により硝子体が収縮し網膜が引っ張られることにより黄斑に亀裂が入り欠損することがあります。これを黄斑円孔といいます。硝子体手術を目的とする入院症例が中心となっていました。

5番目に多かった疾患は「網膜剥離 手術あり 片眼」となっていました。眼球の内側を裏打ちしている網膜が剥がれてしまし、視力低下が起きる疾患を網膜剥離といいます。網膜剥離に対して網膜光凝固術、網膜復位術などを行った症例が中心となっていました。

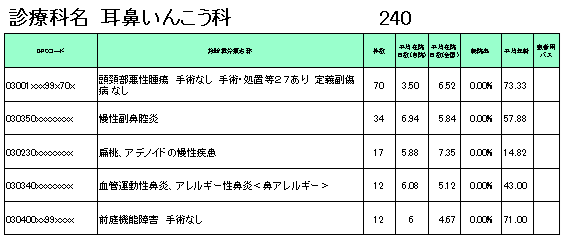

解説

耳鼻いんこう科にて令和5年度に最も多かった疾患は「頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし」となっていました。頭頸部がんに対し、特定の抗癌剤(セツキシマブ)を使用した頭頸部がんの化学療法入院が中心となっていました。

2番目に多かった疾患は「慢性副鼻腔炎」となっていました。何らかの原因により副鼻腔に膿の溜まった状態である慢性副鼻腔炎に対し、内視鏡下に鼻・副鼻腔手術を行った症例が中心となっていました。

3番目に多かった疾患は「扁桃、アデノイドの慢性疾患」となっていました。急性扁桃炎を反復する習慣性アンギーナや慢性扁桃炎に対し、手術により口蓋扁桃の摘出を行った症例が中心となっていました。

4番目に多かった疾患は「血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>」となっていました。アレルギー性鼻炎で水性鼻漏が酷く保存療法では対処出来なくなった症例に対し、鼻汁や涙の分布を司る副翼突管神経の切除をおこなった症例が中心となっていました。

5番目に多かった疾患は「前庭機能障害 手術なし」となっていました。前庭機能障害とはメニエール病や迷路性めまいのことです。点滴治療を行った症例が中心となっていました。

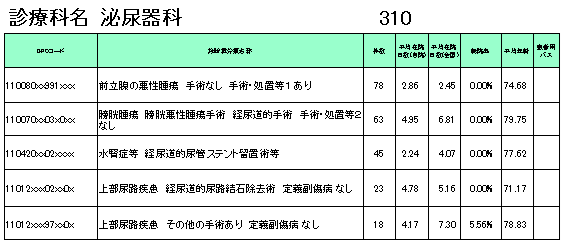

解説

泌尿器科にて令和6年度に最も多かった疾患は「前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり」となっていました。前立腺癌が疑われる症例に対し、生検用の針を穿刺し、組織の一部を採取し病理診断を行うための検査入院症例となっていました。

2番目に多かった疾患は「膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし」となっていました。膀胱がんに対し尿管を通じてカテーテルを挿入し膀胱腫瘍摘出手術を行った症例が中心となっていました。

3番目に多かった疾患は「水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等」となっていました。尿管結石などにより尿道が狭くなり、尿が停留し腎盂腎杯の拡張をきたし腎が圧迫され萎縮を引き起こした症例を水腎症といいます。水腎症の改善に、尿道からバルーンを挿入し尿道を拡張し、ピッグテイルの太いカテーテルを留置して尿管内腔を確保するための手術を行った症例が中心となっていました。

4番目に多かった疾患は「上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし」となっていました。尿管結石症や腎結石症に対し、尿道から内視鏡を挿入しレーザーにより破砕除去を行う手術を行った症例が中心となっていました。

5番目に多かった疾患は「上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし」となっていました。腎がんに対し、ラジオ波焼灼療法を行った症例が中心となっていました。

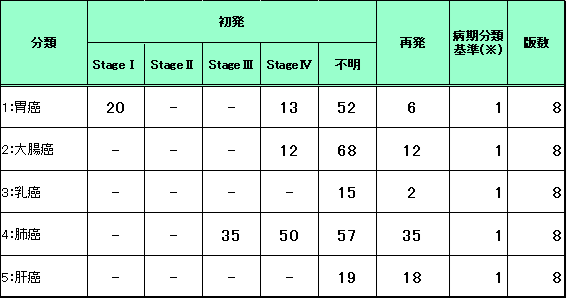

3 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

(※)1=「UICC TMN分類」 (2)=「がん取り扱い規約」

解説

がんを含む腫瘍病変は新生物疾患として分類され、当院でも最も患者数が多い疾患となっています。

中でも悪性新生物、いわゆるがんは、UICC(国際対がん連合)により取り決められた「UICC TNM分類」という手法や、各学会により取り決められた「癌取扱い規約」を用い、進行度合をStage分類として表示します。TNM分類のTはがんが組織のどの辺りまで進んでいるのかという壁深達度を(原発腫瘍)、Nはがんが発生した臓器の所属するリンパ節への転移の有無を(所属リンパ節転移)、Mは発生臓器から離れた転移の有無(遠隔転移)を示し、3項目の組合せによりStage分類を行っています。

5大がんの初発患者はUICCのTNMから示される病期分類による患者数を、再発患者(再発部位によらない)は期間内の患者数として表示しています。

なお、今回の集計ではStage0と診断された症例はカウントから除外しています。

再発を含んだ件数で最も多かったがんは肺がんで、続いて大腸がん、胃がん、肝がん、乳がんとなっていました。

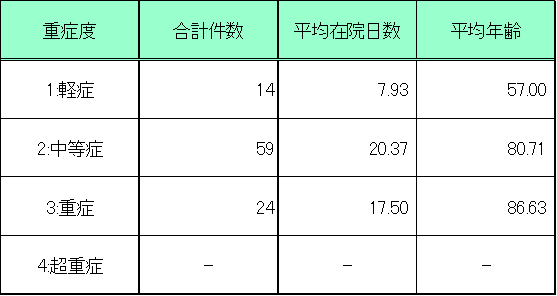

4 成人市中肺炎の重症度別患者数等

解説

肺炎は病原体感染により肺実質が炎症した状態をいいます。また、基礎疾患のない健康人に発症した肺炎を市中肺炎といい、逆に入院中の院内感染により発症した肺炎を院内肺炎といいます。また、高齢者や脳梗塞の後遺症による影響から、唾液や食物、胃液などと口腔内の細菌を一緒に誤嚥することにより発症する「誤嚥性肺炎」と呼ばれる肺炎があります。

ここでは20歳以上の成人に発症した市中肺炎について重症度別に表示しています。また前出の誤嚥性肺炎の症例も除外された件数となっています。重症度はA-DROPスコアという判定方法を使用しています。これは、罹患した患者の年齢(男性70歳以上、女性75歳以上かどうか)、脱水症状はあるか、呼吸状態はどうか、意識状態はどうか、血圧状態はどうか、の5項目を観察し、5段階評価で分類する方法です。これを5点満点で1項目該当すれば1点とし、0点を軽症、1~2点を中等症、3点を重症、4~5点の場合を超重症としています。ただし、ショック状態があればスコアにかかわらず超重症に分類しています。

症例数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。

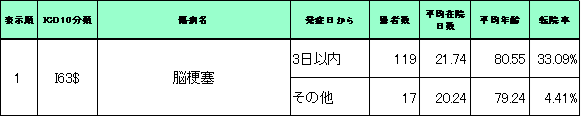

5 脳梗塞のIDC10別患者数等

解説

脳の血管が狭窄や閉塞など、何らかの理由で血流が阻害され酸欠・栄養不足に陥り、その結果脳組織が壊死してしまった状態を脳梗塞といいます。入院中に最も医療資源を投入した傷病名をICD-10コードという分類法を用い脳梗塞に関連する病名を集計しています。

脳梗塞としての内訳は、発症日から3日以内に発症した症例数が最も多く年間で119件、平均在院日数が約21.7日となっていました。

大半はエダラボンという脳保護剤を投与し、後遺障害があればリハビリテーションによる理学療法を行っていましたが、超急性期症例には発症後4.5時間以内で投与可能なt-PAの静脈内投与による血栓溶解療法も行なわれていました。

転院先としては治療後のリハビリテーション目的のために、近隣の回復期病床への転院が中心となっていました。リハビリ目的の転院が多いので、他の疾患と比較し、転院率は高くなっていました。

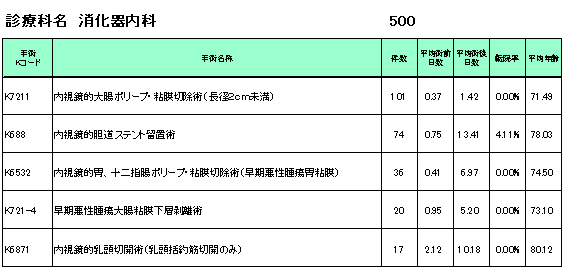

6 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

解説

消化器内科の手術の特徴としては、内視鏡を用いた手術と、放射線科と連携し、IVR(画像下治療)で行われる治療が多いのが特徴です。

消化器内科で最も多かった手術は、大腸ポリープに対し内視鏡下でポリープ切除を行う「内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)」となっていました。通常、1泊2日での予約入院にて行われる手術となっています。

2番目は「内視鏡的胆道ステント留置術」といい、胆管炎や胆管がんにより引き起こされる胆道狭窄に対し、内視鏡によりチューブを胆管内に留置し、胆汁が腸管に流れるようにする手術となっていました。急性期に減黄目的に一時留置する他、高齢者や悪性胆道狭窄に対し永久留置を行う場合もあります。

3番目は「内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜)」(ESD)といい、早期の胃がん・十二指腸がんに対し、内視鏡により病変部を粘膜下層まで切除を行う手術となっていました。従来の粘膜下切除術(EMR)と比較し、ESDはより大きくなサイズの病変を切除できる手術となっています。

4番目は「早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術」といい、早期の大腸がんに対し、内視鏡により病変部を粘膜下層まで切除を行う手術となっていました。

5番目は「内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ)」といい、胆管結石に対し、内視鏡により十二指腸乳頭を切開し結石の除去を行う手術となっていました。

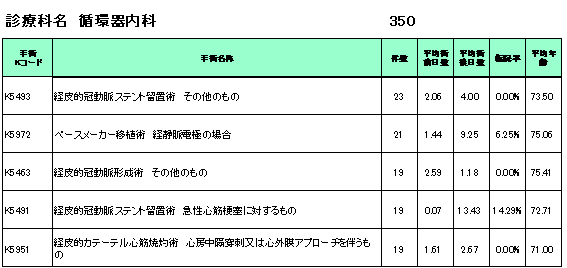

解説

循環器内科の手術の特徴としてはアンギオグラフィー(血管造影)といい、一般的に手首や大腿鼠径部などの血管からカテーテルと呼ばれる管を挿入し、血管の内部に造影剤を注入し、血管の形状や走行などを視覚的に検査・治療を行う手法を用いた手術が中心となっています。基本的には冠動脈という、心臓に栄養を送る血管に対する治療が中心となっていますが、最近では丹後医療圏で唯一の専門科である腎臓内科と連携した下肢の動脈への手術も増加しています。また平成28年度より救急部門に生態情報モニターシステムを導入し、急性冠症候群の疑いのある症例に対し、迅速に診断・治療が行えるよう、体制の強化を行っています。

循環器内科で最も多かった手術は狭心症や心筋梗塞に対して行う「経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの」となっていました。狭心症や心筋梗塞に対し、非開胸で経皮的に冠状動脈の狭窄を解除する手術となります。「ステント」とは組織を支持する装置という意味で、バルーンにより狭窄部を拡張後、内腔側からステントで補強する方法になります。

2番目は「ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合」といい、主に不整脈や心房細動に対し、経皮的に心臓に電気刺激を与えて心拍動を起こさせる装置を埋め込む手術となっていました。

3番目はバルーンカテーテルという器具を透視下で血管に挿入し、狭窄部位の拡張を行い冠血流量を増大させる目的で行われる「経皮的冠動脈形成術」のうち、急性心筋梗塞や不安定狭心症以外の狭窄症に対して実施された症例となっていました。

4番目は前出の、心筋梗塞に対して行う「経皮的冠動脈ステント留置術」のうち、緊急で、急性心筋梗塞に対して行った手術となっていました。

5番目は「経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの」となっていました。心臓は心臓内にある洞房結節と呼ばれる組織から電気刺激が発生し正常な心拍リズム(整脈)を刻んでいます。心臓内を伝わる電気刺激が何らか原因により異様な伝導経路をとることで生じる心拍リズム異常を不整脈といいます。不整脈を引き起こす異常な心臓内の局所をカテーテルで焼却し、正常なリズムを取り戻す手術をおこなった症例が中心となっていました。

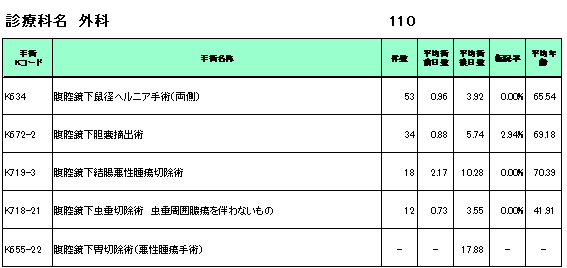

解説

外科の手術の特徴としては、癌などの病変に対し開腹術や腹腔鏡下にて切除・除去を行う手術が中心となっています。腹腔鏡下術とは腹部にポートと呼ばれる筒状の器具を挿入する穴を数ヶ所開け、内部を写す腹腔鏡と呼ばれるカメラを挿入し、映像をモニターで観察しながら鉗子やメスを操作して病変を切除・除去する手術のことです。開腹手術よりも出血量が少なく、腸管の回復も早く術後の主な合併症である癒着が少ない、などのメリットがあります。ただ、病変が大きい場合には切除仕切れないケースがあり、こういった場合には開腹による手法が選択されています。

外科で最も多かった手術は鼠径部に発生したヘルニアに対し腹腔鏡下にて切除・除去を行う「腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)」となっていました。ヘルニアは体内の臓器が本来あるべき部位から脱出・突出した状態のことを指します。鼡径ヘルニアは最も頻度の高いヘルニアです。

2番目は「腹腔鏡下胆嚢摘出術」といい、胆石や細菌感染などにより炎症をおこした胆嚢を腹腔鏡下にて切除・除去を行う手術となっていました。胆嚢は脂肪やタンパク質を分解する胆汁を蓄積している臓器です。結石などが原因で胆嚢が炎症をおこした状態を胆のう炎といい、腹腔鏡下に病巣の摘出を行った手術となっていました。

3番目は「腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術」といい、腹腔鏡下に結腸にできたがんを切除・摘出する手術となっていました。結腸とは大腸の事で、盲腸部から直腸上部までの腸管を指します。

4番目は「腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの」といい、腹腔鏡下に炎症をおこした虫垂を切除・摘出する手術となっていました。

5番目は「腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術)」といい、腹腔鏡下に胃にできたがんを切除・摘出する手術となっていました。

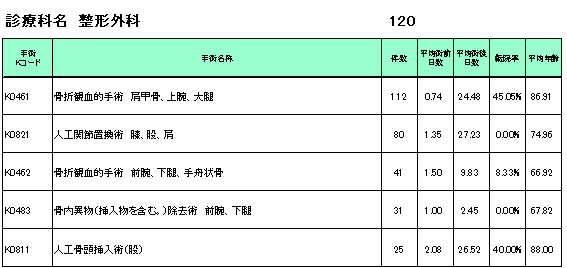

解説

整形外科で最も多かった手術は骨折部を直接手術的に開いて整復と内固定を行う「骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿」となっていました。太ももには大腿骨という太い骨が一本通っています。高齢者では転倒などにより大腿骨のうち股関節に近い転子部と呼ばれる部分を骨折することが多く、この大腿骨骨折に対する手術が最も多くとなっていました。

2番目は「人工関節置換術 膝、股、肩」となっていました。骨頭部だけでなく関節窩の側にも破壊・変形・癒着などがあって関節の動きが悪い、運動痛が強い、不安定で支持性が低いなどの運動障害があるとき、関節部を人工関節に入れ替えることにより関節機能の再建を図る手術となっていました。人工膝関節置換術についてはロボット支援システムを導入し、手術が行われています。

3番目は「骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨」となっていました。前腕、下腿、手舟状骨の骨折部を直接手術的に開いて整復と内固定を行う手術となっていました。

4番目は「骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿」といい、前出の大腿骨や上腕骨の骨折観血手術的に使用した内副子と呼ばれる固定具を、骨折部の癒合後除去を行う手術となっていました。

5番目は「人工骨頭挿入術(股)」となっていました。肩関節の上腕骨頭、股関節の大腿骨頭が壊れ、骨頭を保存しての治療が難しいとき、これを金属の骨頭に入れ替え関節機能を取り戻させる手術となっていました。

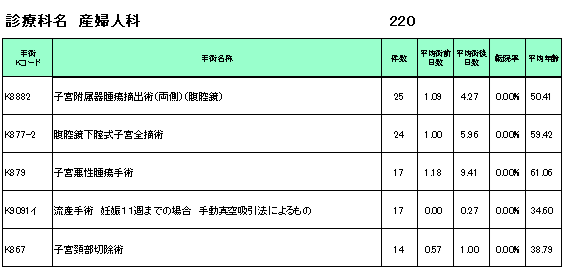

解説

産婦人科の手術の特徴としては帝王切開術などの産科領域の手術と、子宮全摘術などの婦人科領域での手術の2つの領域の手術が行われている事となっています

産婦人科で最も多かった手術は「子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡)」となっていました。卵巣がん、卵管がんなど、卵巣に発生した悪性腫瘍に対し、審査腹腔鏡により組織の確認をおこうなう手術となっていました。

2番目は「腹腔鏡下腟式子宮全摘術」となっていました。子宮筋腫や子宮内膜増殖症に対し、開腹ではなく腹腔鏡下で子宮を全摘出する手術となっていました。

3番目は「子宮悪性腫瘍手術」となっていました。子宮頚癌や子宮体癌に対し、切除・除去をおこなう手術となっていました。

4番目は母体保護法により行われる「流産手術 妊娠11週までの場合 手動真空吸引法によるもの」となっていました。

5番目は「子宮頸部切除術」となっていました。子宮頸部高度異形成・子宮頸癌などに対し切除・切断を行う手術となっていました。

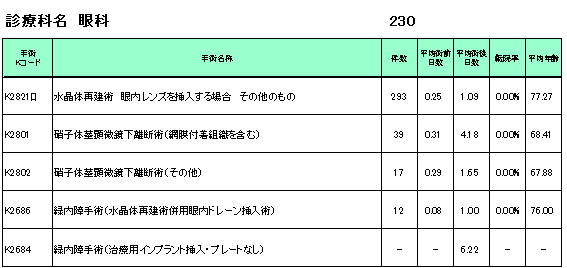

解説

眼科で最も多かった手術は「水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの」となっていました。水晶体の混濁で視力が低下した場合、混濁した水晶体を除去しただけでは通常は焦点が合わなくなるので、レンズを同時に挿入し、視力を回復させる手術となります。通常は1~2泊入院でおこなわれますが、外来での日帰り手術でおこなうケースもあります。

2番目は「硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む)」となっていました。増殖性糖尿病性網膜症や網膜剥離、網膜前膜などに行われる硝子体茎離断術のうち、網膜付着組織の切除も行うものとなっていました。

3番目は「硝子体茎顕微鏡下離断術(その他)」となっていました。増殖性糖尿病性網膜症や網膜剥離、網膜前膜などに行われた硝子体茎離断術のうち、網膜付着組織が発症していない症例に対して行われた手術となっていました。

4番目は緑内障に対し、房水の流れにくくなった線維柱帯にドレーンを挿入し流れをよくすることで眼圧を下げることを目的として行われる「緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)」となっていました。

5番目は緑内障に対し、インプラントを挿入する事で房水の流れるルートを開放して眼圧を下げることを目的として行われる「緑内障手術(治療用インプラント挿入・プレートなし)」となっていました。

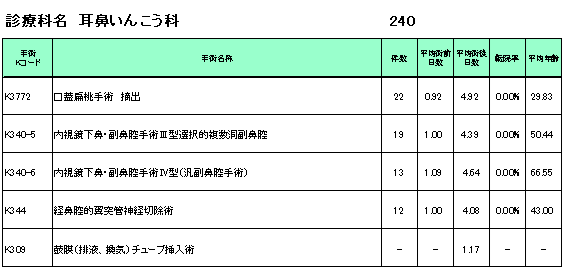

解説

耳鼻いんこう科で最も多かった手術は「口蓋扁桃手術 摘出」となっていました。急性扁桃炎を反復する習慣性アンギーナや慢性扁桃炎に対し、口蓋扁桃を扁桃被膜ごと前後の口蓋弓粘膜から剥離し、絞断器を使用し摘出を行う手術となっていました。

2番目は「内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型選択的複数洞副鼻腔」となっていました。何らかの原因により副鼻腔に膿の溜まった状態である慢性副鼻腔炎に対し、内視鏡下にて副鼻腔の排泄腔の拡大や病変の除去を行う手術のうち、上顎洞と篩骨洞など、複数の副鼻腔に対し処理を行った手術となっていました。

3番目は「内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術)」となっていました、長期罹患している重症の慢性副鼻腔炎症例に対し、内視鏡下にて副鼻腔の排泄腔の拡大や病変の除去を行う手術のうち、全副鼻腔を処置した手術となっていました。

4番目は「経鼻腔的翼突管神経切除術」となっていました。アレルギー性鼻炎で水性鼻漏が酷く保存療法では対処出来なくなった症例に対し、鼻汁や涙の分布を司る副翼突管神経の切除を行うとなっていました。

5番目は「鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術」となっていました。難治性の滲出性中耳炎に対し、長期間にわたって中耳内の滲出液を除去し、中耳の換気を正常化する鼓膜チューブを挿入・留置する手術となっていました。この手術の令和6年度の実績は10件以下の6件となっていました。

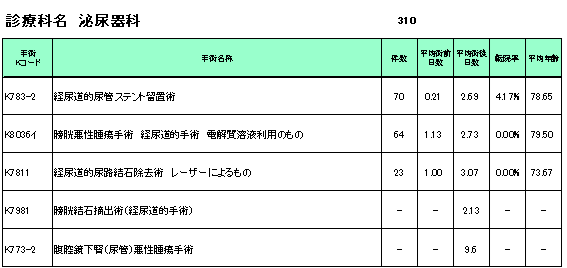

解説

泌尿器科の手術の特徴としては、尿道から器具を挿入して結石除去などを行う経尿道的手術や、癌などの病変に対し腹腔鏡下にて切除・除去を行う手術が中心となっています。また令和6年度末からはロボット支援システムを利用した前立腺癌の手術も行われています。

泌尿器科で最も多かった手術は「経尿道的尿管ステント留置術」となっていました。尿管結石などにより尿管狭窄という尿道が狭くなり、排尿障害を引き起こした症例に対し、尿道からバルーンを挿入し尿道を拡張し、ピッグテイルの太いカテーテルを留置して尿管内腔を確保するために行う手術となっていました。

2番目は「膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの」となっていました。早期に内視鏡で発見された、浸潤性でない膀胱がんに対し、尿道から内視鏡を挿入し切除・摘出を行う手術となっていました。

3番目は「経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの」となっていました。尿管結石症に対し、尿道から内視鏡を挿入しレーザーにより破砕除去を行う手術となっていました。

4番目は「膀胱結石摘出術(経尿道的手術)」となっていました。膀胱結石に対し、尿道から内視鏡を挿入し結石の除去を行う手術となっていました。この手術の令和6年度の実績は10件以下の8件となっていました。

5番目は「腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術」となっていました。腎癌に対し、腹腔鏡下により摘出を行う手術となっていました。この手術の令和6年度の実績は10件以下の5件となっていました。

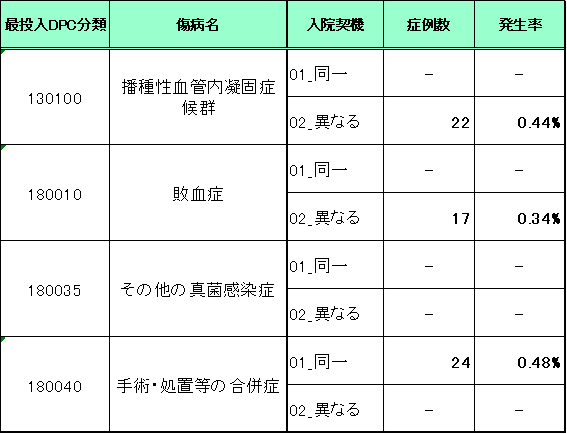

7 その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

解説

播種性血管内凝固症候群(以降DIC)は、様々な基礎疾患を原因として全身の小血管内に血液凝固異常から血栓を形成し、それにより凝固因子が消耗され、血小板、フィブリノゲンなどが著しく低下し、皮下出血、吐血などの消化管出血や多臓器不全を引き起こす病気です。原因となる疾患は肺炎などの感染症、がん、妊娠、出産時、火傷などがあげられます。

令和6年度のDICの発生率は全退院患者に対し0.44%、原因となった疾患としては敗血症や悪性腫瘍、胆管炎、肺炎などが主となっていました。

敗血症は、肺炎や腎盂腎炎など、体のある部分で引き起こされた感染症から病原菌が血液中に入り込み、重篤な全身症状を引き起こす病気です。令和6年度の敗血症の発生件数は0.34%となっていました。

手術・処置等の合併症の発生率は0.48%となっていました。合併症の理由としては透析用のシャントの狭窄・閉塞、術後創部の感染などが理由となっていました。

当院では合併症を起こさないように病院全体で取り組みを行っておりますが、残念ながら手術や処置においては一定の割合で合併症は生じてしまいますので、手術や処置を実施する前には患者さんに充分に説明し、合併症の可能性についてご理解いただくように努力しています。

症例数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。

医療の質指標

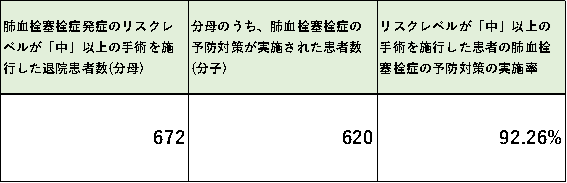

1)リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

解説

肺血栓塞栓症や深部静脈血栓症は突然死を引き起こす可能性のある極めて重篤な疾患で、しばしば大きな手術後や長期臥床の際に発症します。発症のリスクレベルが「中」以上の手術を実施する場合、予防対策(弾性ストッキングの使用など)を行うことがガイドライン上推奨されています。ここでは令和6年度の予防対策の実施率を掲載しています。

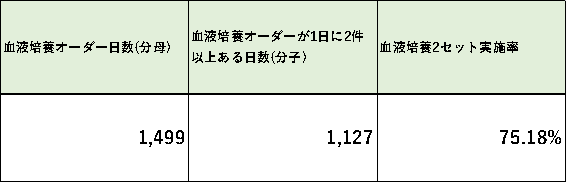

2)血液培養2セット実施率

解説

血液は通常無菌状態に保たれていますが、何らかの理由により病原細菌が侵入してしまうことがあります。血液感染が疑われた場合、早期に原因菌を特定し、治療に有効な抗菌剤を選択する必要があります。この場合、有効になる検査が血液培養検査となります。近年では検査精度の質の担保のために同時に2セット検体を採取し、検査を行うことが推奨されています。ここでは令和5年度の2セット検査の実施率を掲載しています。

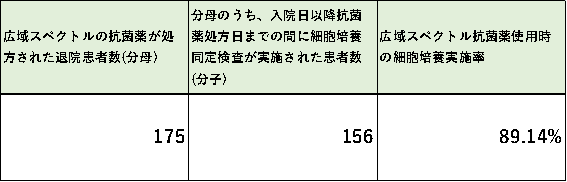

3)広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

解説

細菌による感染症が発症した時に抗菌剤が治療使用されます。抗菌剤は通常特定の細菌に対して使用されますが、抗菌剤の内には幅広い種類の細菌に有効な抗菌剤も存在します、これを「広域抗菌剤」といいます。広域抗菌剤は大変便利なお薬ですが、多くの細菌に有効であるため、病原菌の他に体内に存在する常在菌も除菌してしまい、体内のバランスを崩したり、抗菌剤の効かない薬剤耐性菌を持つ原因となってしまうことがあります。抗菌剤を適性に使用にするには投与時の適切な培養検査が必要となります。ここでは令和6年度の広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率を掲載しています。

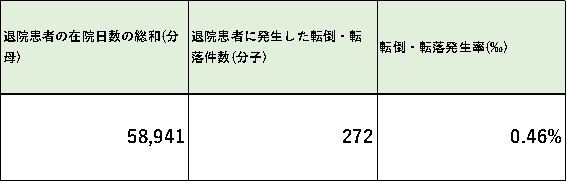

4)転倒・転落発生率

解説

入院患者の中で転倒・転落が発生した件数を1,000人あたりの比率で示す指標です。この指標は、転倒・転落によって患者に傷害が発生した率と、傷害に至らなかった事例の発生率の両方を考慮しています。

入院中の患者の転倒やベッドからの転落は少なくありません。原因としては、入院という環境の変化によるものや疾患そのもの、治療・手術などによる身体的なものなどさまざまなものがあります。算出した値については対象となった患者の状態等による影響も大きくなっています。また転倒・転落の発生率は医療機関の性質ごとに異なるため、他医療機関の値との単純比較は困難となっています。

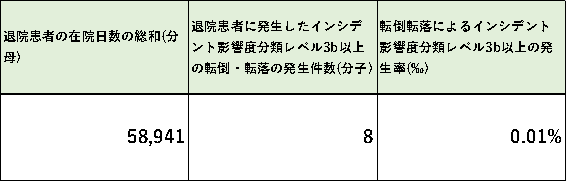

5)転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率

解説

インシデント影響度分類レベル3b以上とは損傷レベルの高いもの(手術や大きな処置を必要とする)を指します。この指標は、病院として転倒・転落予防の取り組みを効果的に行えているかどうかを表す標になります。算出した値については対象となった患者の状態等による影響も大きくなっています。また転倒・転落の発生率は医療機関の性質ごとに異なるため、他医療機関の値との単純比較は困難となっています。

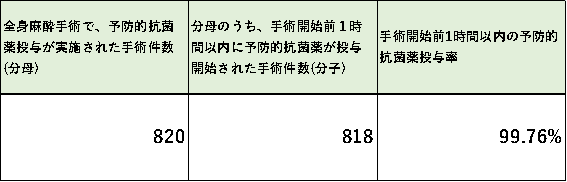

6)手術開始前1 時間以内の予防的抗菌薬投与率

解説

周術期感染予防は手術成績向上と医療関連感染の低減に直結します。予防的抗菌薬の投与タイミングは感染制御の効果に重要な影響を及ぼし、手術開始前1 時間以内の投与が推奨されています。本指標は適切なタイミングでの予防的抗菌薬投与をモニタリングするもとなっています。当該項目は医療機関の性質ごとに異なるため、他医療機関の値との単純比較は困難となっています。

7)d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率

-

解説

褥瘡とは、寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまうことです。一般的に「床ずれ」ともいわれています。

褥瘡は患者のQOL の低下をきたすとともに、感染を引き起こすなど治癒が長期に及ぶことによって、結果的に在院日数の長期化や医療費の増大にもつながります。故に褥瘡の発生率は、看護ケアの質評価の重要な指標の1つとなっています。褥瘡の発生率は医療機関の性質ごとに異なるため、他医療機関の値との単純比較は困難になっています。

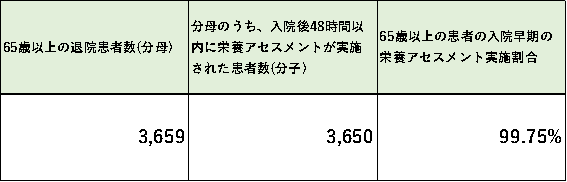

8)65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合

解説

65歳以上の入院患者のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメント実施された割合を示します。早期に低栄養リスクを評価し適切な介入を行うことは在院日数の短縮化、予後改善に繋がると評価されています。栄養アセスメントとは詳細な栄養状態の評価を指し、栄養状態、疾患重症度や代謝亢進、体重変化、体組成、栄養、食事歴、薬歴など様々な情報を総合的に判定することをいいます。

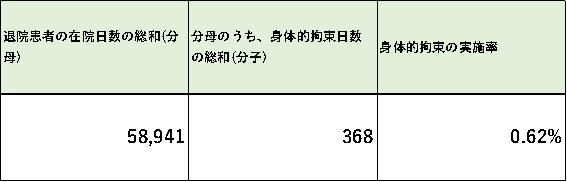

9)身体的拘束の実施率

解説

身体的拘束は、制限の程度が強く、また、二次的な身体的障害が生じる可能性もあるため、代替方法が見出されるまでのやむを得ない処置として行われる行動の制限であり、できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければならない、とされています。入院日数のうち、身体的拘束を実施した日数の割合を示しています。身体的拘束の実施率は医療機関の性質ごとに異なるため、他医療機関の値との単純比較は困難となっています。

更新履歴

- 令和6年度北部医療センター病院指標を公開しました。(2025/9/29)

- 令和5年度北部医療センター病院指標を公開しました。(2024/9/27)

- 令和4年度北部医療センター病院指標を公開しました。(2023/9/28)

- 令和3年度北部医療センター病院指標を公開しました。(2021/9/28)

- 令和2年度北部医療センター病院指標を公開しました。(2021/9/30)

- 令和元年度北部医療センター病院指標を公開しました。(2020/9/30)

- 平成30年度北部医療センター病院指標を公開しました。(2019/09/30)

- 平成29年度北部医療センター病院指標を公開しました。(2018/09/30)

- 平成28年度北部医療センター病院指標を公開しました。(2017/09/29)

- 平成27年度北部医療センター病院指標を公開しました。(2016/09/29)